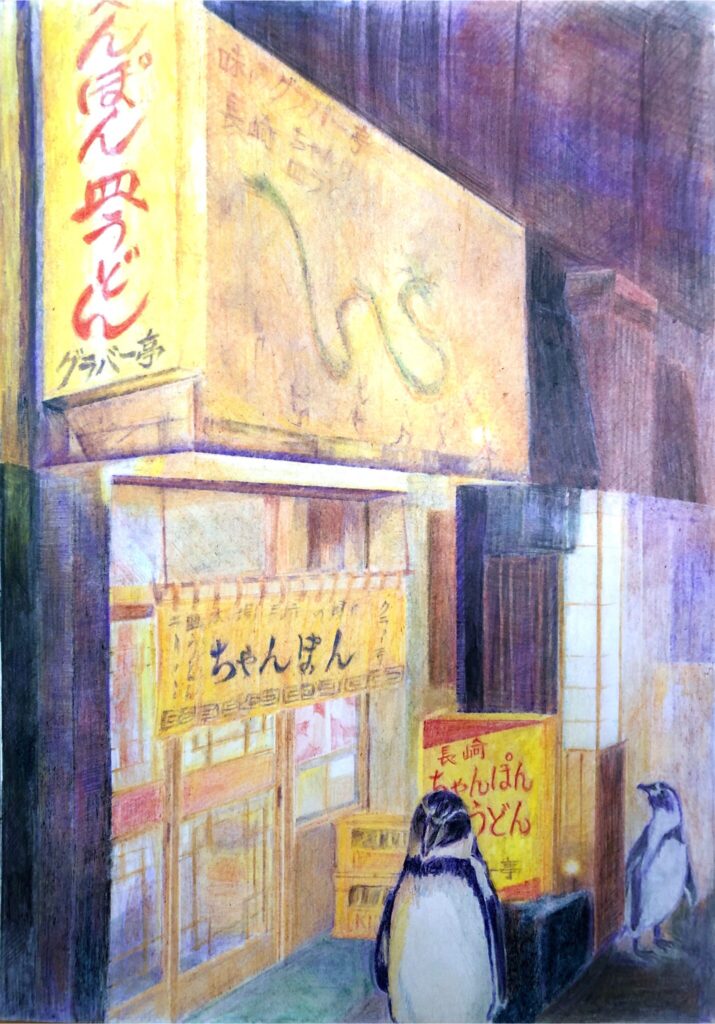

【水彩色鉛筆の使い方】夜のちゃんぽん屋で出会った2羽のペンギン〜光と色彩で描く関西弁ペンギンの物語〜

目次

はじめに

今回は、少し変わったモチーフに挑戦してみました。

夜の街角にあるちゃんぽん屋さんと、そこに現れた2羽のペンギンという、

現実とファンタジーが交錯する不思議な世界を水彩色鉛筆で表現しています。

使用画材: 水彩色鉛筆、油性色鉛筆「三菱鉛筆ユニ アーテレーズカラー」、ケント紙

テーマ: 「夜の灯りと関西弁を話すペンギンたち」

今回は水彩色鉛筆を使っていますが、一切、水で溶かさず制作しました。

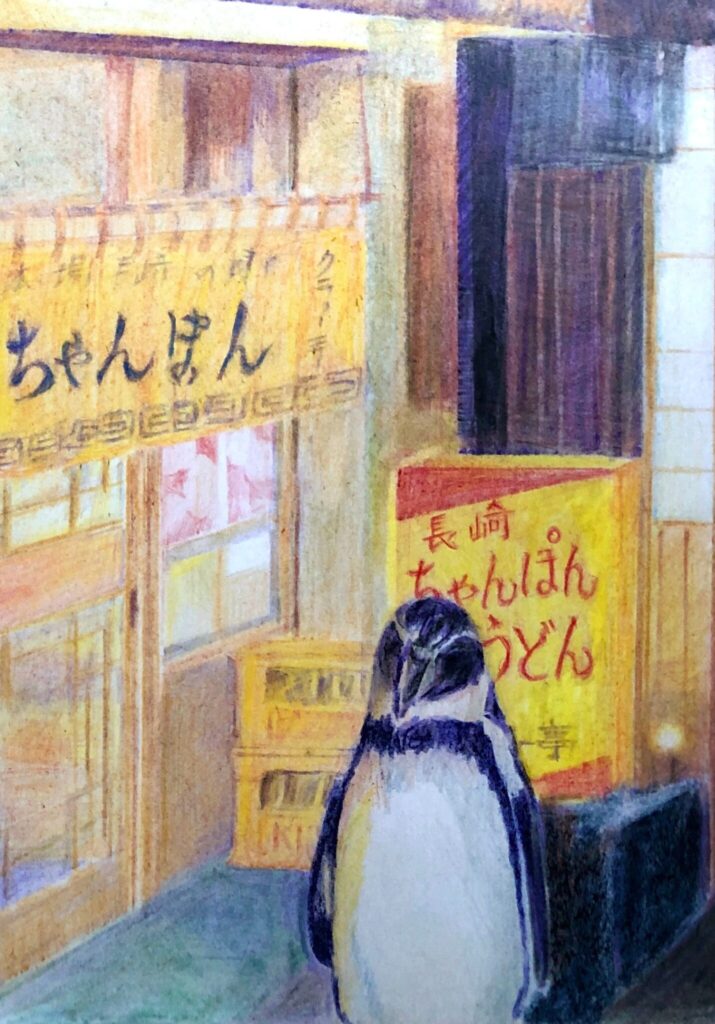

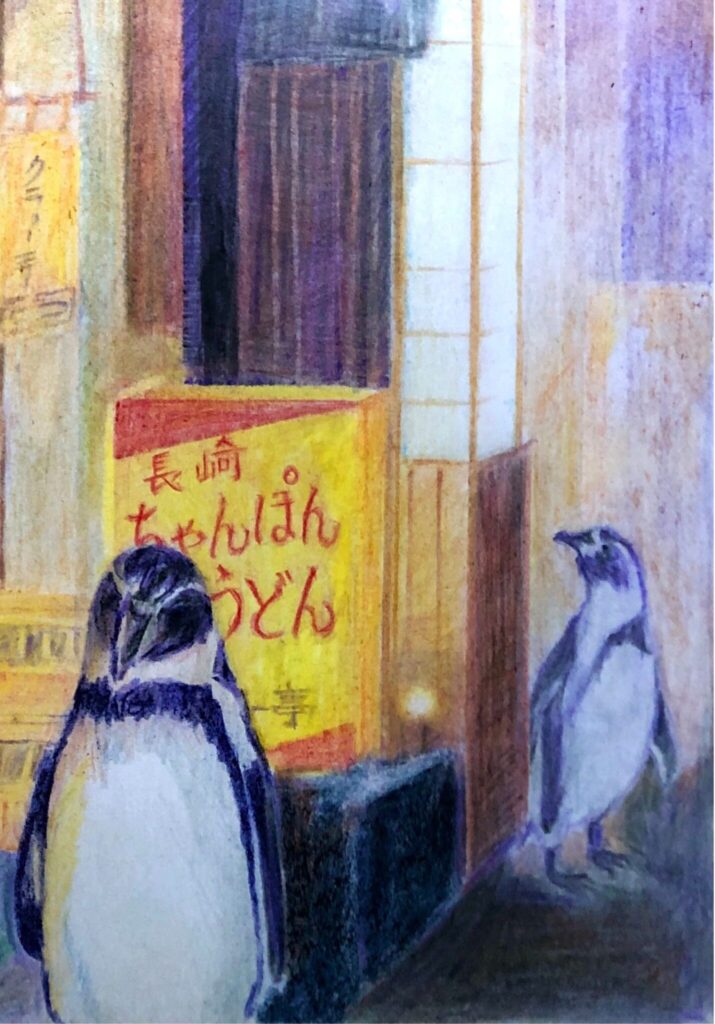

完成作品〜夜の街角に生まれた小さな物語〜

「ほな、お疲れさん」と帰ろうとするペンギンを、「ちょっと、ちゃんぽんでも食べていかへん?」と呼び止めるもう1羽のペンギン。

夜の街角で繰り広げられる、関西弁を話すペンギンたちの心温まる会話が聞こえてきそうな作品に仕上がりました。

制作のポイント解説

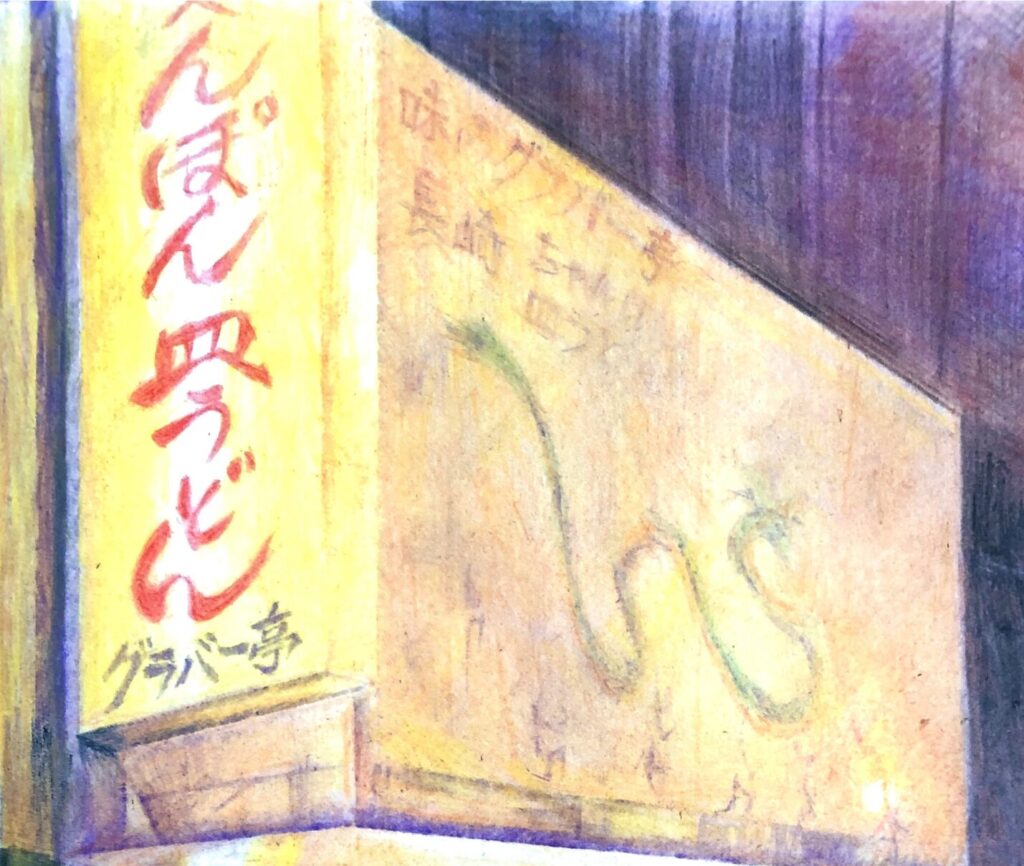

【看板の光彩表現】文字の後ろを白く残して夜の明るさを演出

夜の街角で最も目を引く電飾看板の表現にこだわりました。

「ちゃんぽん 皿うどん」の文字の後ろを意図的に白く残すことで、

電飾看板特有の光の濃淡を表現しています。

これにより、暗い夜の中でも看板が浮かび上がって見えるリアルな夜の雰囲気を作り出しました。

ポイント:

- 文字部分は最初から描かず、周囲の色を塗り進めながら白抜きで表現

- 黄色系と紫系の補色関係を活用して、光の輝きを強調

- 看板の縁取りには濃い黄色、オレンジを使い、コントラストを高める

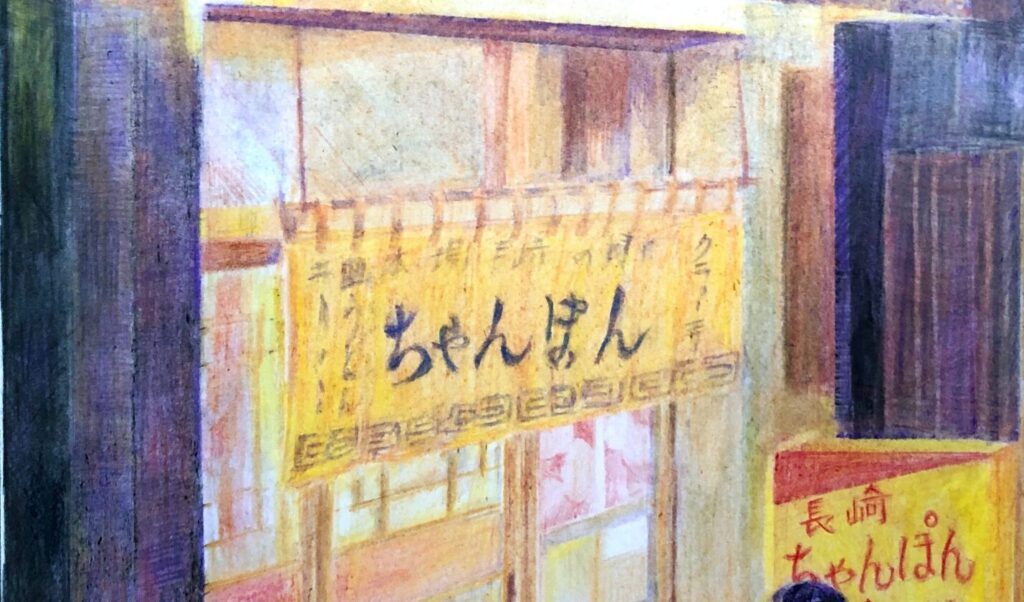

【暖簾の質感】つい立ち寄りたくなる老舗の風情を描く

お店の入口にかかる暖簾は、この作品の重要な要素の一つです。

年季の入った布の質感と、ほのかに透ける向こう側の明かりを表現することで、「つい立ち寄りたくなる美味しそうなお店」特有の雰囲気を演出しました。

ポイント:

- 暖簾は平面的にならないように描き、布感を出す

- 扉の向こう側の光はあまり濃くせず、透明感を表現

- 文字は実物の筆文字を意識して、”昔ながらの美味しい店”感を表現

【ペンギンの色彩】黒を紺色で表現する工夫

一般的にペンギンの背中は「黒」ですが、今回は黒い部分を紺色で表現することで、夜の照明の下での自然な見え方を再現しました。

これにより、ペンギンが夜の街に馴染んでいるような印象を作り出しています。

色彩の工夫:

- 純粋な黒ではなく、紺色や濃い紫を使用

- 周囲の光源の色味を反映させた陰影処理

- 白い部分にも薄い青系の色を入れて立体感を演出

【物語性のある構図】セリフが聞こえてくる位置関係

この作品の最大の見どころは、2羽のペンギンの位置関係から関西弁の会話が聞こえてくるような構図です。

左のペンギン(帰ろうとしている):「ほな、お疲れさん」

右のペンギン(呼び止めている):「ちょっと、ちゃんぽんでも食べていかへん?」

構図のポイント:

- 左のペンギンは歩き去ろうとする動きのある姿勢

- 右のペンギンは振り返って呼びかけるような角度

- 2羽の視線の方向で会話の流れを表現

- お店の看板との距離感で「誘う」「誘われる」の関係性を演出

参考にしたモチーフ

実際のちゃんぽん屋さん

今回のモチーフとなったのは、夜の街角で実際に営業されているちゃんぽん屋さんです。温かい光に包まれた店構えが、疲れた人々を優しく迎え入れてくれるような雰囲気が印象的でした。

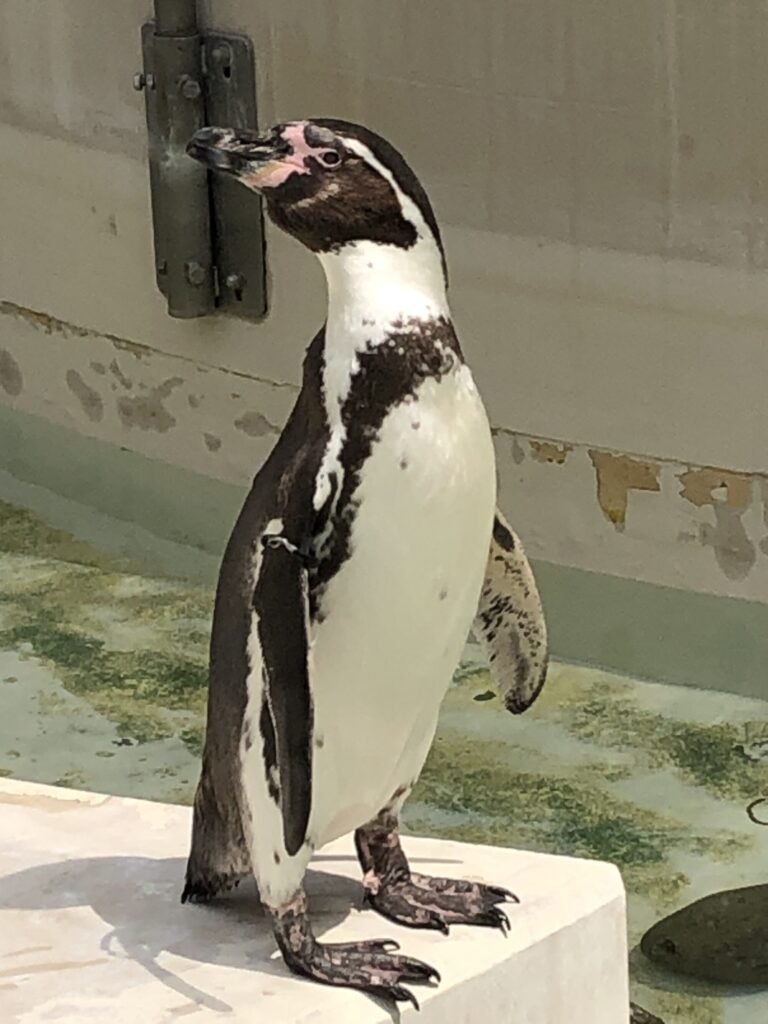

モデルになったペンギンたち

ペンギンは井の頭公園自然文化園で観察したフンボルトペンギンをモデルにしています。個体ごとに身体の模様が異なるためモデルを忠実に描き、それぞれの個性を表現することを心がけました。

まとめ

今回は、現実の風景に架空のキャラクターを登場させることで、見る人の想像力をかき立てるような作品を目指しました。技法的には「光の表現」と「色彩の工夫」、そして「物語性のある構図」を重視して制作しています。

AIで動画にしてみました

元絵をAIで動画にしてみました。

「2羽のペンギンが暖簾をくぐって店に入る」動画を作ってください、と指示したのに、AIには”暖簾”というものが理解できないようです。(2025年7月現在)

何年か後に、暖簾をくぐってくれるでしょうか?

最後に

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

インスタグラムには、最新作やこれまでの作品を発信していますので、

よろしければ覗いてみてください。